ステークホルダーの“満足”を経営の武器に変える、戦略的満足度調査

「やって終わり」の調査から脱却──戦略と直結させ、業績をドライブ

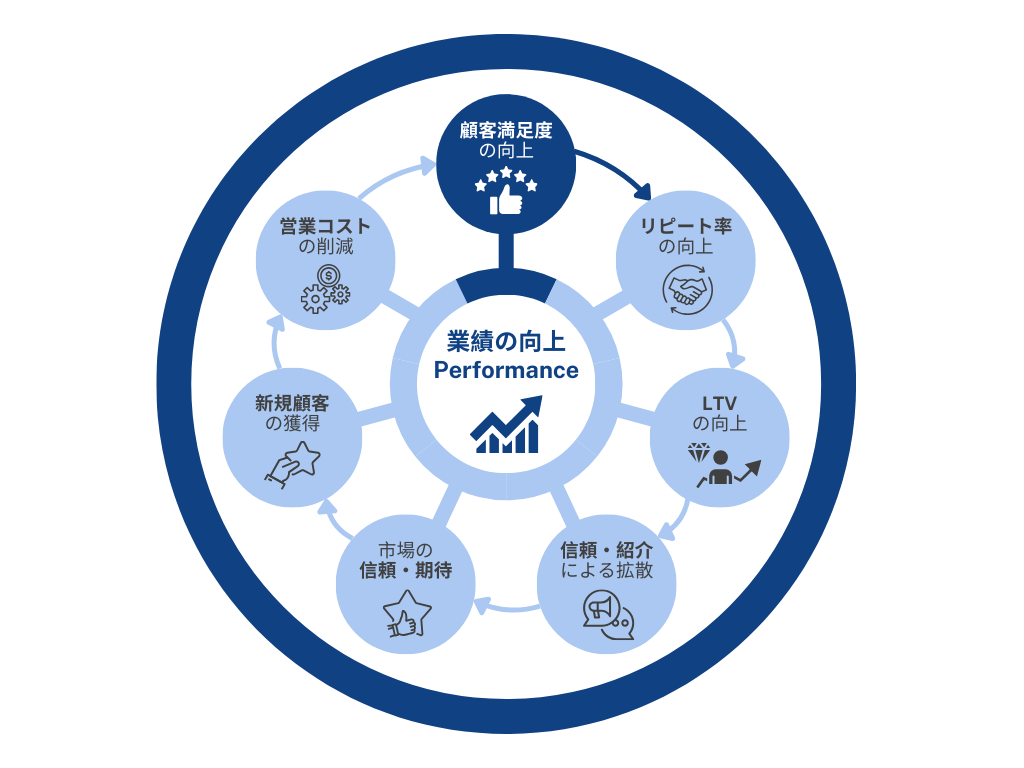

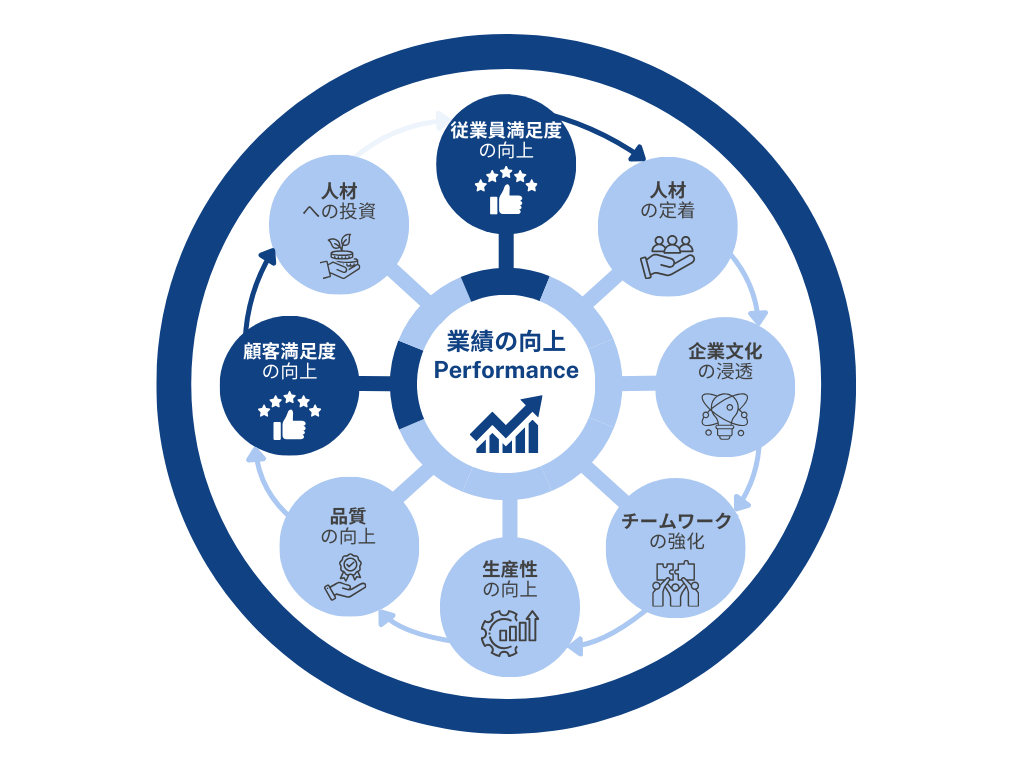

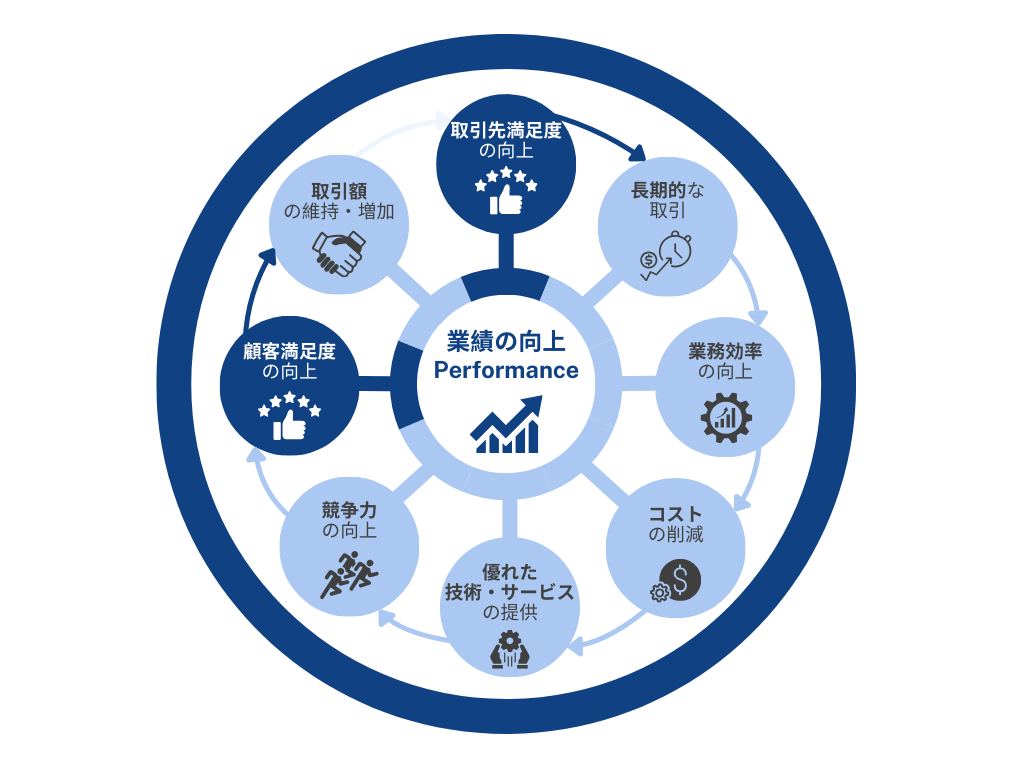

人手不足や新規顧客獲得の難化が進むいま、BtoB企業の成長の鍵は ステークホルダー満足度の向上 にあります。

従業員満足(ES)が優れたサービスを生み、顧客満足(CS)を高め、最終的に売上につながる“満足が売上を創る”好循環は、多くの成功企業が実践する構造です。しかし実際には、満足度調査を行っても「改善アクションに結びつかない」「コストや管理業務と見なされ、経営効果を実感できない」という課題を抱える企業も少なくありません。

満足度調査で、こんな“失敗”をしていませんか?

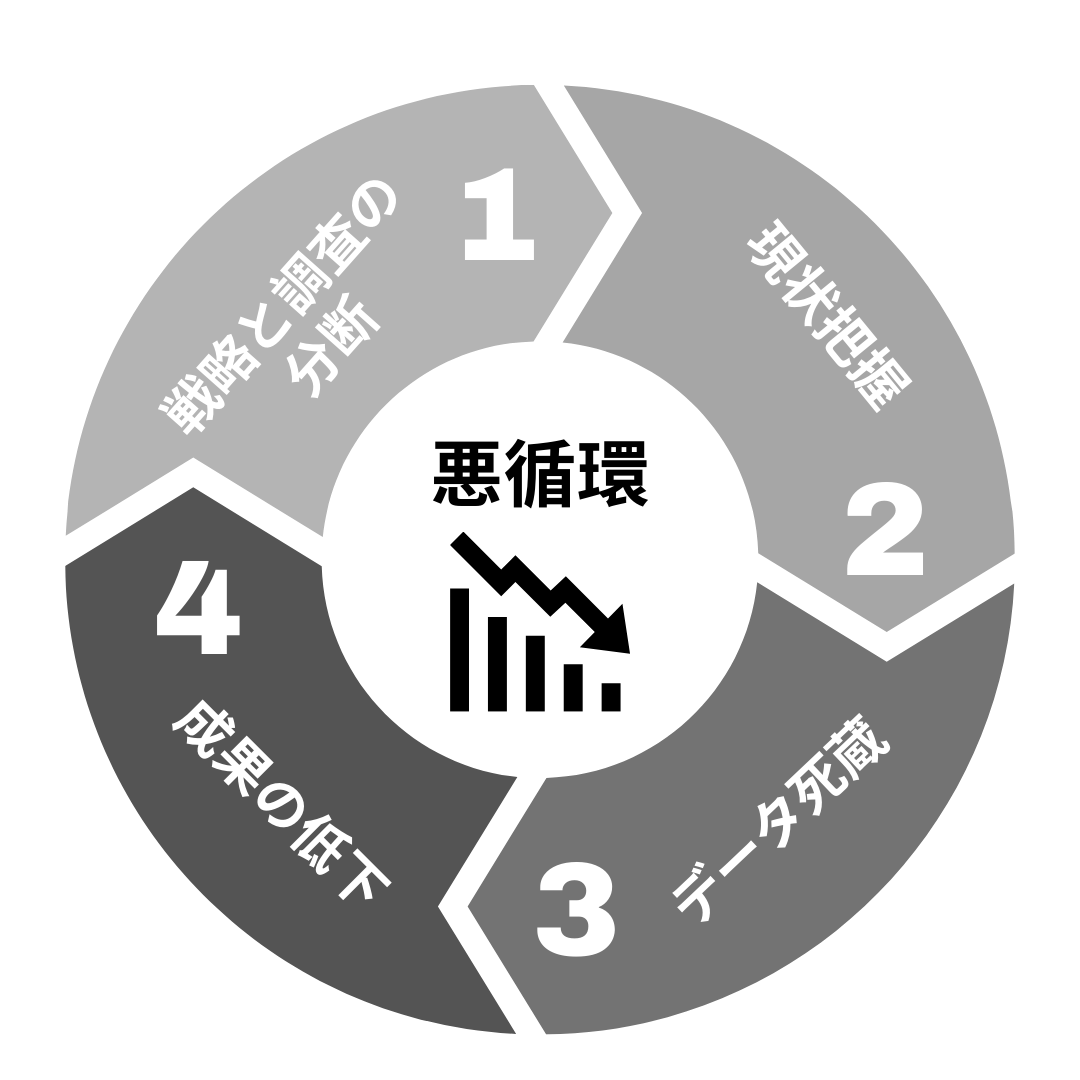

満足度調査は多くの企業で実施されていますが、なぜ多くの調査が“経営の武器”にならずに終わってしまうのでしょうか。 「現状把握」で留まってしまい、「経営会議で報告して終わり」「真の離反リスクを見逃している」「データが死蔵している」など、具体的なアクションに生かされていない失敗ケースをよく聞きます。

その原因は、多くの企業が陥りがちな、いくつかの共通した“失敗”にあります。

以下のような失敗例に一つでも当てはまったら要注意です。

- せっかく調査したのに、経営会議で報告して終わり

- 「おおむね満足」という結果を見て、経営判断に使える指針がない

- 関係性の良い顧客にしか聞けず、真の離反リスクを見逃している

- 長すぎるアンケートで回答率が低く、意思決定に耐えないデータ

- 設計段階で「結果の使い道」を決めず、データが死蔵している

- 「意見を出したのに何も変わらない」と、顧客や従業員の信頼を失う

これらの失敗は、LTV低下・離職率上昇・市場シェア減少などの経営リスクを加速させていることにつながります。

成果が出ない最大の理由は、「戦略意思」と調査が分断しているから

先述のとおり、満足度調査が“現状把握”で留まってしまうケースが多く存在しています。本来、調査は「どう評価されたいか」という戦略意思と直結し、業績を変える行動に落とし込むべきです。

マインドシェアは、ただ“調べる”調査は行いません。貴社が“どう評価されたいのか”を起点に、ゴールから逆算した“戦略的な満足度調査”をご提案します。

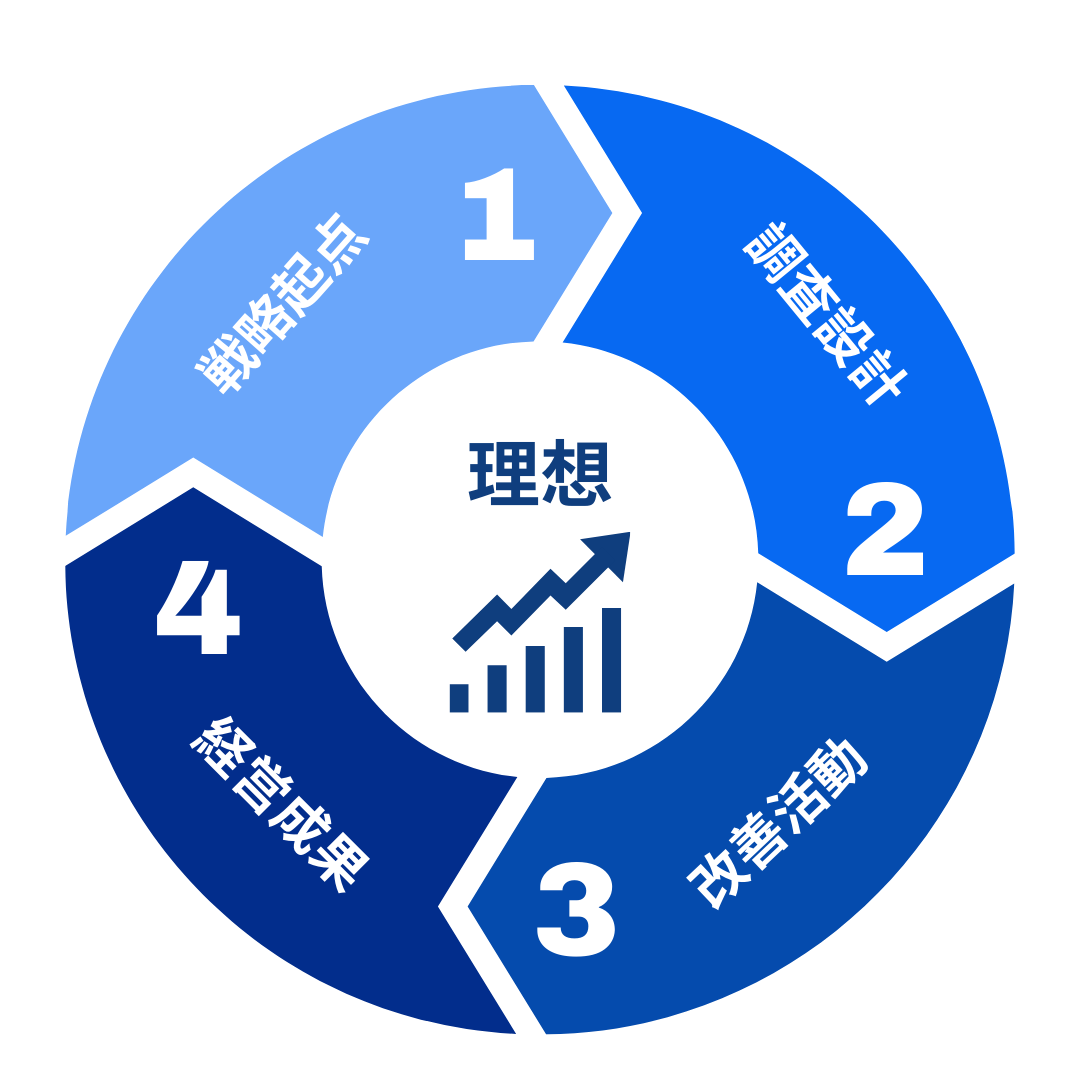

戦略的満足度調査とは

戦略的満足度調査とは、戦略を起点に設計され、調査設計・対象者・手法のすべてを戦略の文脈で選択し、分析結果を必ずアクションに結びつける「経営の戦略に直結する意思決定を前に進めるためのツール」です。

マインドシェアでは、満足度調査における全てのプロセスを経営戦略の実現から逆算します。

そのため、「何を聞くか」ではなく、「なぜ聞くのか、どの戦略を支えるために聞くのか」という視点を重視しています。

戦略的満足度調査の2つの原則

-

調査は戦略から逆算して設計する──全ての問いは戦略のためにある

調査票は、単なる“聞きたいことリスト”ではありません。企業のあるべき姿と経営の意思を反映した“意図のある問いを投げかけるメッセージ”であるべきです。「誰の声を聞き、どんな意思決定につなげるのか」、そのゴールから逆算することで調査は初めて意味を持ちます。- 調査設計 :企業の「どう評価されたいか」という戦略意思を問いに落とし込みます。

- 調査対象者:誰に聞くかで結果は大きく変わります。戦略上の重要セグメントを押さえた活かせるデータを得ることが重要です。

- 調査手法 :オンライン/インタビュー/観察など、戦略目的の達成に最適な手法を選ぶ必要があります。

-

分析は戦略とアクションにつなげる──全ての結果は、次の一手(アクション)のためにある

調査データは数値の羅列では意味がありません。戦略との接点を意識して分析し、経営判断に直結するインサイトを導く必要があります。

さらに重要なのは、分析結果を改善アクションにつなげることです。顧客体験の改善施策、従業員エンゲージメント向上の制度設計、取引先との関係強化策など、必ず次の一手を明確化しなければ調査の価値は発揮されません。

費用から未来への投資へ

聞きたいことを聞くだけの調査は、もはや「費用」でしかありません。

聞きたいことを聞くだけの調査から脱却し、戦略とセットで満足度を設計・活用することこそが、調査を“費用”ではなく“投資”に変える唯一の方法です。

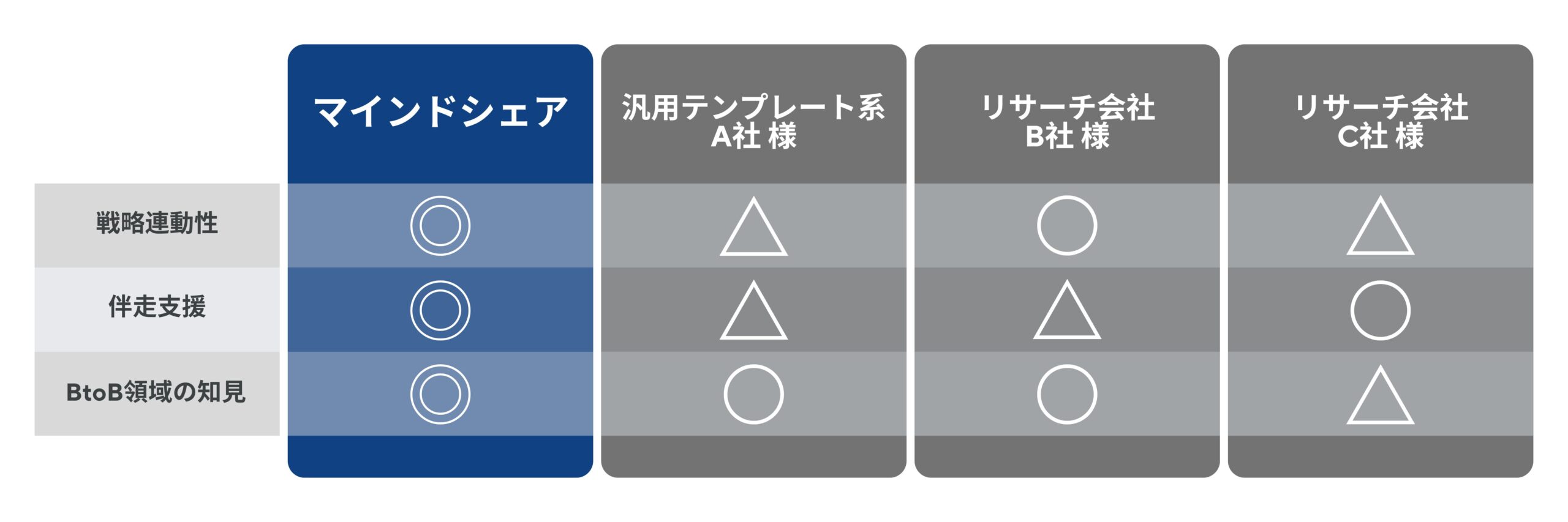

ステークホルダーへの満足度調査を“経営の武器”“成果”に変える、3つの強み

- 企業のビジョン・経営計画と一体化したオーダーメイド設計

- 評価されたい項目で評価されるための調査

- 定量×定性で“なぜ”を解明

- 経営課題を直接特定し、優先順位を明確化

- 調査は改善のためにある

- 現場が動く改善アクションの設計・実行・定着を伴走支援

課題別・目的別の活用シーン

顧客満足度調査(CS調査)

- 営業活動の強化・俗人化からの脱却

- 重要顧客の競合対策・失注防衛

- サポート体制の再構築と品質標準化…など

従業員満足度調査(ES調査)

- 企業理念の浸透とエンゲージメント向上

- 離職率改善と心理的安全性の高い組織開発

- 業績が低迷する拠点の底上げ…など

取引先満足度調査(PS調査)

- 優先的に安定した取引の継続

- 信頼関係に基づいた特別な支援の強化

- 自社の競争力や新たな顧客開拓企画の獲得…など

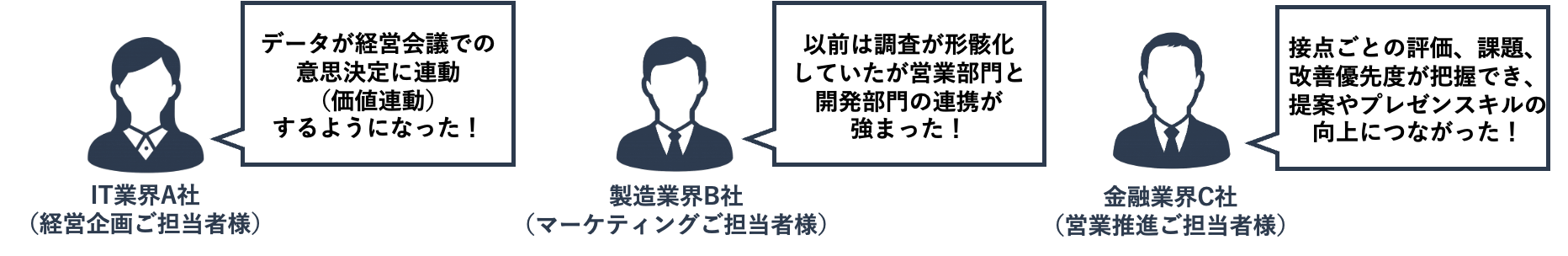

BtoB企業における支援企業様の声

・IT業界A社(経営企画ご担当者様)|

製品満足度のみならず、営業対応・保守メンテナンス対応など、クライアント接点ごとに評価を取得。調査の結果をKPIに据えて活動。

➡データが経営会議での意思決定に連動(価値連動)をするようになった。

・製造業界B社(マーケティングご担当者様)|

次期アクションプラン構築のために、クライアントと接点を持つすべての部署に対して評価を取得。

➡以前は調査が形骸化していたが営業部門と開発部門の連携が強まった。

・金融業界C社(営業推進ご担当者様)|

契約に対する満足度調査を実施。補償内容のみならず、営業対応、情報発信、カスタマー対応などに対する評価を取得。毎年調査を実行し、次年度の活動方針を策定。

➡接点ごとの評価、課題、改善優先度が把握でき、提案やプレゼンスキルの向上につながった。

数字はあくまで“結果”です。本質は、組織と顧客の行動が変わったことにあります。

情報過多、AI全盛の時代──

顧客に選ばれ続け、優秀な従業員が活躍し続ける土台となるのが、ステークホルダーからの揺るぎない「満足」です。

また、情報があふれかえり、AIが進化しても、顧客・従業員を中心としたステークホルダーの“満足”を生み出すのは、企業の意志と人の行動です。その“意志”を可視化し、“行動”を変える触媒として、弊社をぜひご活用ください。

弊社が提供する「戦略的満足度調査」は、目先の課題解決に留まらず、貴社の5年後、10年後を見据えた成長基盤を構築するための“投資”です。